- 产品名称:许军杰:反照风月鉴——名家伪款“红楼画”谫论

时间: 2024-04-05 09:21:20 | 作者: 特规定制

- 详细介绍

书画作伪“是在书画作品进入市场成为商品,因而在观赏价值之外,同时还具有一般财富的价值之后而兴起的”[1],其历史最早可以追溯到魏晋时期,但那时还是极少数,第一次书画作伪的高潮出现于商品经济高度繁荣的北宋晚期。假托名家之款,借以鱼目混珠、从中牟利是最常见的一种书画作伪方式。

画家在画上署名,至迟当始于晚唐、五代时期,但到北宋都未普遍,及至南宋中叶、元代,尤其是在元代才绝对普遍,并且成为画面上必不可少的一部分[2],在初唐时期,已然浮现了将摹仿复制的前人作品及无名氏作品题为名家之笔的事情。

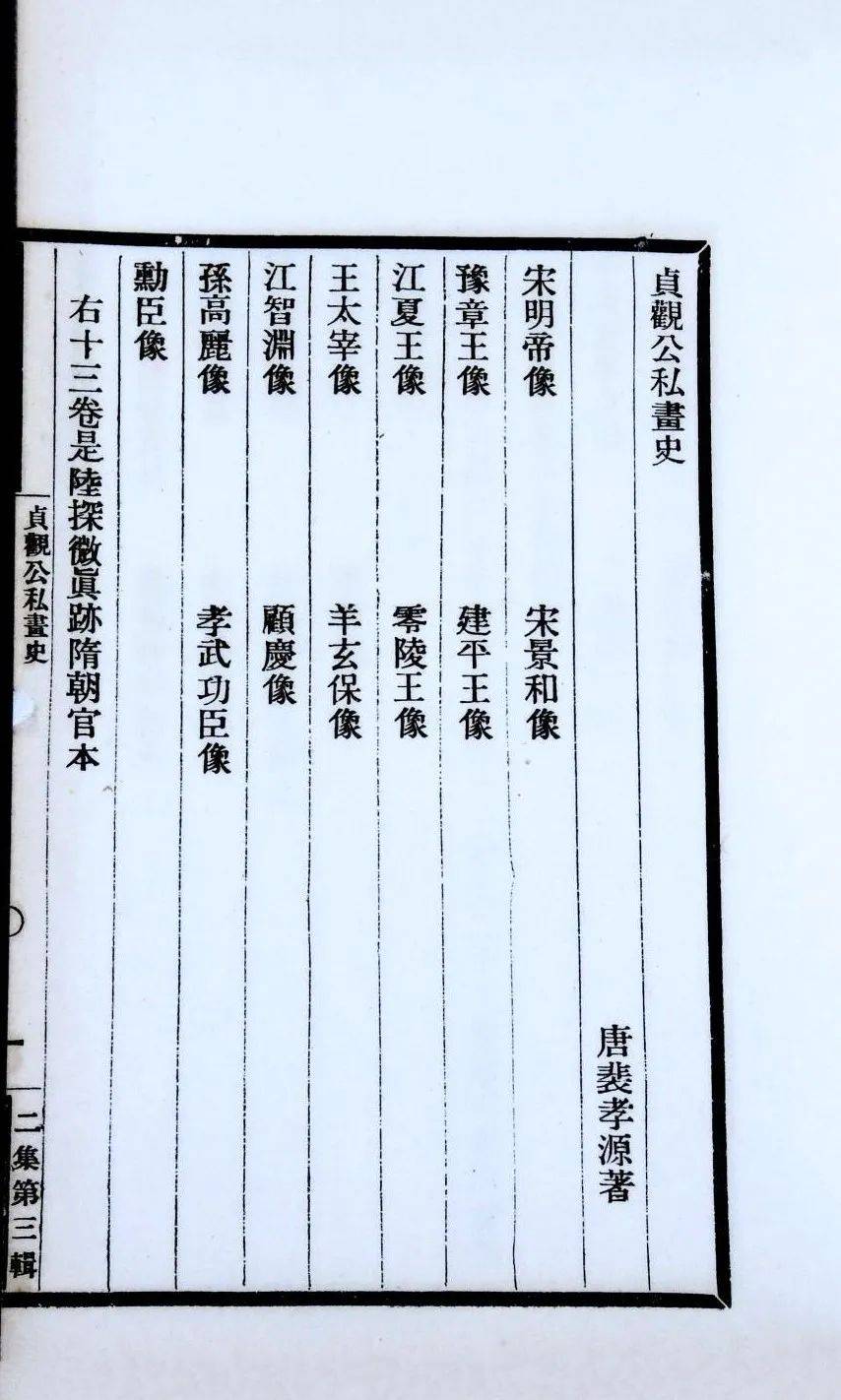

唐人裴孝源《贞观公私画史》云:“今人所蓄,多是陈王写拓,都非杨郑之真笔”,又谈及所见内府藏画“其间有二十三卷恐非晋、宋人真迹,多当时工人所作,后人强题名氏”。“强题名氏”体现了时人尊崇名家名作的心理,如今看来,举凡历代有名的书画家,皆有伪作,绝无例外。

书画鉴定权威张珩先生曾指出:“既想知真,必须知假;不能知假,亦难辨真”,他在上世纪六十年代就呼吁博物馆举办书画伪作展览,又谓“任何文物,真有真的规律,假有假的规律,书画也不能例外”[3]。

笔者关注红楼题材书画的整理与研究,长期辗转博物馆、拍卖会、旧书网站等处,见到了很多名家伪款“红楼画”,也目验过不少原件,日积月累,略有心得。现择出颇具代表性的二十六例,将其归纳为仿绘托款、凭空造款、临摹改款、挖款补款、无款添款五种类型,并逐一详细分疏。

仿绘托款是指模仿某家某派的笔墨风格和艺术特征,再加上被仿者的落款、钤印,最后完成的作品。仿者多见过真迹或持有蓝本,在形貌、精神等各方面都要接近被仿者。

仿并不意味着水平就差,有些仿者是被仿者的受业弟子或后代,其仿绘水平足够以假乱真,近代著名画家张大千仿制石涛、八大山人的画作甚而让许多专家真假莫辨。更狡猾的作伪者,假托无名的第三者身份再进行仿绘,因缺少具有鉴定意义的“标准件”[4],更具有迷惑性。

《清史稿·艺术传》所列出的六位人物画家中,陈洪绶、崔子忠、禹之鼎是兼工仕女,余集、改琦、费丹旭则全以仕女画享誉艺坛。后两位更是如今家喻户晓的红楼画家,因其画风相近,历来常以“改费”合称。

改琦的红楼画代表作《红楼梦图咏》,是后人学习仕女画的必备范本,笔者就曾见过张大千和刘旦宅的早年临稿。是册原稿系为吾园主人李筍香所绘,李氏“珍秘特甚,每图倩名流题咏,当时即拟刻以行世”,又因其“旋归道山,图册遂传于外”。

道光癸巳(1833),画稿被改琦弟子顾春福得到,此时仍不断有名流为其添加题咏,直至光绪丁丑(1877),淮浦居士“从豫章归里,购得此册,急付手民以传之”,画册才终于在两年后真正付梓梨枣,旋即广为风靡。一时纸贵洛阳,临摹纷杂,坊间翻刻甚多,甚至在日本也有,而原稿粉本今已不明下落。

改琦“天姿英敏,诗词书画并臻绝诣”,在清代名盛一时,友人蒋宝龄称“都中贵人,得其仕女珍于瑰宝,有百金勿肯易片楮者”,“人物证上品,妙迹纷购求。方其下笔时,百家一冥搜”,慕名索画者接踵而至,改琦即使“日夕从事与胶山绢海中”亦不能够满足需要,故而给作伪者提供了可乘之机,大量赝品涌现市场。

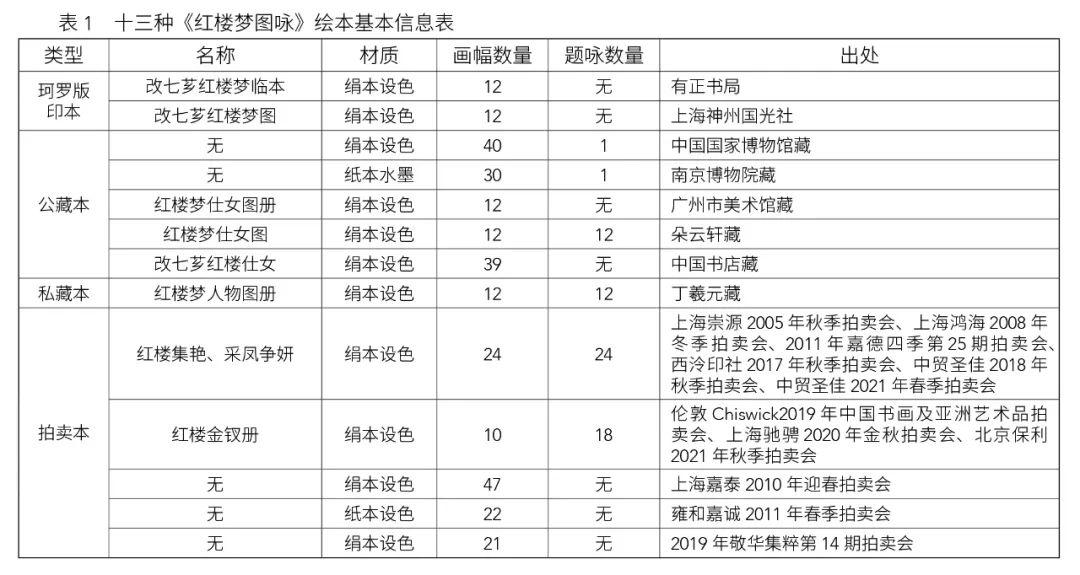

正如《爱日吟庐书画续录》所称:“玉壶名重画少,伪者迭出”,在存世署名改琦的作品中,伪本数量之大是相当惊人的。笔者至今见过或知悉以绘本形式出现的《红楼梦图咏》有十三种之多,其中珂罗版印本两种、公藏本五种、私藏本一种、拍卖本五种。

《红楼梦图咏》凡五十开图画、七十五首题咏,而笔者所列这十三种绘本,无论是画幅还是题咏皆数量不及,很容易给人以残本的印象。

从画面上看,同一册中有与刻本相同的,有人物相同而背景稍异的,也有完全不同的,还有不少张冠李戴的,如《红楼集艳》中,刻本里的邢岫烟变成王熙凤;再如敬华拍本中,刻本里的贾蓉变成贾兰,而贾兰变成蒋玉菡。

从画技上看,这些绘本的水平参差不齐,精者如《改七芗红楼梦临本》《改七芗红楼仕女》,劣者如国家博物馆藏本、雍和嘉诚拍本,画功极差,敷色俗艳,人物几不成样子。

从题咏上看,有内容与刻本相同但作者却不同的,也有内容和作者皆与刻本不同的,还有内容相同、笔迹相似但行数及每行字数与刻本有异的,而国家博物馆藏本与南京博物院藏本的唯一一首题咏直接写在了首开画面上,虽内容同于刻本,作者却皆非刻本上的姜皋,甚至变成改琦本人。

从印章上看,同一册中有与刻本相似的,也有无一与刻本相同的。进而合观之,不同册中还能找到相同的错误,似乎存在某种亲缘关系。如此种种,情况复杂非常,不一而足[5] 。

这十三种绘本中,有不少被前人判为改琦真迹,如清人夏桢为《改七芗红楼梦图》题跋:“此册随意描写,姿态嫣然,传神欲活,断非俗手所能学步也”;徐邦达先生为《红楼梦人物图册》题跋:“改七芗图红楼众艳十二帧,其人入画者,取舍不识何定?意册原不只如干页,今散佚所馀仅此耳”[6];严中先生认为南京博物院藏本“为改琦的扛鼎力作”[7];《改七芗红楼仕女》的影印前言中称:“经书画鉴定专家确认,为改琦作绘”;多次上拍的《红楼集艳》《采凤争妍》更被称为“极为珍贵的绝本画册,……细考此二册,可以推究改氏各种版本的前后关系、主次关系和从属关系”。

但如果我们从前面所说的多方面将这些绘本与刻本及改琦其他书画真迹进行比对细考,会发现大多禁不住推敲,系托款仿绘而成。诚如范景中先生所言:“二十世纪九十年代后,坊间屡现彩绘本,号为《图咏》原稿,妍蚩不一,恐非出于玉壶外史之手。稍佳者,似为清人据版刻摹绘,其余则为近人滥造,不足论也。”[8]

《改七香红楼梦临本》是最真假难辨的一种。观其画风雅致旖旎,仕女造型恬静柔弱,高度疑似改琦真迹,然细辨落款行笔,与改琦书迹又有一定区别,册中所钤之印几乎都为仅见。

因不见原件,笔者不敢贸然定论,不知是否画真款伪?若非真迹,当为水平极高者为之,如改氏后代、弟子之属,《墨林今话续编》便记载改琦门人顾隽“喜仿玉壶山人稿本,得意处,几可乱真”。

广州市美术馆藏《红楼梦仕女图册》和朵云轩藏《红楼梦仕女图》两种绘本,笔者仅见著录,尚未看到图像,暂将信息记此备考。

前者款署“壬戌(1802)三月十六”,并有“李筍香光禄”上款、姜小枚跋,谢稚柳先生认为系伪作,不过同行的书画鉴定组成员中也有认为是线]。后者每开题有人物名,有吴荣光等人对题,书画鉴定组给出的意见是:“真迹。此图改琦款伪,画很好”,并将其编入了《中国古代书画目录》[10]。

以上所谈都是单幅仿绘,还有一种仿绘做法是将多幅经过剪贴拼凑、整理加工后融为一幅,西泠印社“2019年春季拍卖会”拍出的这件《大观春梦》手卷即是典型例子。

此卷构图颇有巧思,画技也尚可取,自右往左,描绘了站在大观园门口的宝玉望向园中美景,画卷徐徐展开,呈现眼前的是小姐和丫头们或赋诗、或作画、或垂钓、或泛舟、或斗草、或扑蝶、或抱琴、或吹笛,好一派欢乐景象!

其中如香菱、可卿、惜春等形象都是直接袭自《红楼梦图咏》,宝玉则是化自原册中的贾蓉,并在冠上添绘绛绒簪缨——这是宝玉形象的标志之一。卷前有晚清遗老金梁所书籀文引首“大观春梦”,似为真迹,卷末署款“玉壶外史改琦写”,笔迹呆板,显系伪款。画风与改琦仍有相当差距,作者觉得此卷应是晚清民国的人所作。

再有一种,假托无名的第三者身份仿绘前作。笔者在旧书网站上曾见到一册“文卿女士”的《红楼梦图谱》,系集仿《红楼梦图咏》和《改七芗百美图》而成。通书蓝印,凡五十图,每图皆有“文卿摹古”之印,版权页有“纪念先祖子凡先生诞辰一百周年,初版手工拓印三百部”“大清光绪三十三年十一月出版,每部定价大洋一元八角”等字样。

初看画作并无破绽,这位“文卿女士”不知是何人,笔者以为她因为喜爱《红楼梦》制作了这本书。古籍学者艾俊川先生慧眼如炬,看后告诉笔者此书是新做的,依据有三:

首先,版权页上皆是电脑字体;其次,有一列字上下略有错位,在铅字排版中不也许会出现;第三,版权页上国号没有顶格,不合时代特征。

《改七芗百美图》首印于民国时期,今已少见,笔者存有翻印本,作伪者正是利用了这点信息差。托款无名的第三者,观者找不到可供参考的样板,更容易上当。

刘旦宅先生以其浓郁文人气息的画风独步当代红楼画坛[11],仿其笔法的人不在少数,市场上赝品极多,甚至也能拍到数百万元。学习刘旦宅的有些还是知名画家,如顾炳鑫、周乐生等。

曾见一位刘姓画家不仅是画还是字都学得极像,也可摹其大意自创构图,不拘泥于有无蓝本,然观其落款却有些猫腻。这位画家总是把“刘”字写得很大,名字二字却写的十分含糊,无法辨认。这虽然不是刻意托款作伪,却总有糊弄愚众之嫌。

凭空造款指作伪者既完全不管时代风格,也不顾书画家的个人笔性进行凭空硬造,因无蓝本且多半水平不高,与真迹风马牛不相及,所以很容易露出马脚。明清两代,在艺术市场活跃的地区还形成了具有相当规模的书画作伪作坊,著名者如苏州造(苏州片)、扬州造、北京后门造、河南造等。

日本美协“2012年秋季拍卖会”上出现了一套清宫画家“冷枚”的《红楼梦图》,是册后来又在香港、上海拍卖过。画册分上下两册各十开,凡二十开画面,册前皆有图名目录,下册末开《稻香村课子》右下署“臣冷枚敬绘”,钤“臣”“枚”二印,此外册中还有“乾隆御览之宝”“秦祖永宝藏印”“余绍宋”“季迁心赏”“王季迁海外所见名迹”“焱之心赏”六枚名家鉴藏印。

观其画风虽娴雅有致,与冷枚却实在大相径庭,可知署款是凭空臆造,毋论下册中《潇湘馆听琴》一幅出自后四十回,画册必定完成于程甲本刊行的1791年后,此时冷枚早已去世。

又据曾上手目验此册的友人李瑞华先生告知,鉴藏印也不可靠。再看画面内容,笔者发现《羞笼红麝串》《梦兆绛云轩》《栊翠庵品茶》《病补孔雀裘》《重建桃花社》《海棠结社》几幅的构图都与汪圻的红楼画册[12]高度雷同,而《秋夜制风雨词》又与燕锴的一幅扇面[13]构图完全一致,画风也基本相近。

据《扬州画苑录》载汪圻在“道光二十年竟以劳瘵,卒时年六十五也”[14],道光二十年是1840年,可推知他生于乾隆四十一年(1776),而燕锴的扇面则绘于同治五年(1866)。李瑞华先生认为此册应为燕锴所作,可备一说。值得一提的是,这套画册虽属伪款,却引发有学者展开对冷枚生卒年、冷枚与曹氏家族交往等有关问题的讨论,都是很有意义的研究[15]。

上海博物馆藏有两开伪喻兰款的红楼画散页,一开绘黛玉葬花,一开绘黛玉调鹦。喻兰生于乾隆七年(1742),卒于嘉庆十四年(1809),嘉庆三年(1798)朝廷命题选考画师,他以第二名录取,旋奉旨入内廷如意馆画苑供奉,其画风用笔浓重,工致华丽,往往参用西法。

故宫博物院藏有喻兰的《仕女清娱图册》,确为真迹,与上海博物馆藏画二者并观,可见差别悬殊,断非出自一人之手。《黛玉葬花》一幅署“丁丑春王月桐庐喻兰画”,《黛玉调鹦》一幅钤“臣喻兰印”。

按喻兰生活年代中只有一个“丁丑”,即1757年,此时《红楼梦》还是以抄本形式在作者亲友间传阅,喻兰年仅16岁,他又怎么能预知自己将来为“臣”呢?

此外,李瑞华先生还向笔者出示了一套署款“柳遇”的《大观园记》画册。是册共十二开,设色明丽,用笔细致,画上有“柳”“遇”“仙”“期”等印。

《国朝画征录》记载柳遇“工人物,精密生动,布置树石栏廊,点缀幽花细草,以及玩物器皿,佳妙”[16],康熙朝要员宋荦任江苏巡抚时,曾延请他为自己摹绘南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》。柳遇是顺康年间的画家,自然不可能看到《红楼梦》。画中仕女皆是清代汉人女性的装束,观其形制应在咸丰时期。

清代汉人女性沿袭了前朝上衣下裙、两截穿衣的习惯,又以袄裙、衫裙为主,裤子不能外穿,而要穿在裙子里面,这与旗人女性的装束有很大不同。从画中还反映出,汉人女性已学习旗人女性在衣外罩上马甲的时代风气。

冷枚、喻兰有一个共同身份,即都是供奉内廷的画家。清末至民国年间,在北京地安门一带有一批人专门伪造“臣字款”书画,因地安门俗称“后门”,人们把这类伪造书画称为“后门造”。

后门造的作品往往艺术水平不高,但装潢富丽讲究,一部分上面还有乾隆及各大臣的假题跋、各种清宫的假藏印。

拍卖会上时常出现“臣焦秉贞恭绘”“臣陈枚恭画”“臣金廷标”“臣姚文瀚恭绘”此类署款的红楼画,有些研究者竟不加考辨,拿来就用,别有用心者更利用这些赝品作为支持自己奇谈怪论的证据,令人啼笑皆非。

临摹改款指的是在临写前人作品后,却偷梁换柱地安插在第三者头上。这种方式实际糅合了仿绘托款和凭空造款的某些手段,看似巧妙,很多时候却是“一眼假”。

临摹其实分为“临”和“摹”两个概念,今人常常混合连用。“临”指的是比照真迹临画或临写,又称“对临”。“摹”则指在原件上蒙上纸或绢,照样摹画。

唐以前的真迹大部分依靠摹本传世,我们如今见到的顾恺之《洛神赋图》《女史箴图》、展子虔《游春图》、王羲之《兰亭序帖》等俱为宋以前的摹本,但这不属于作伪。临摹复制本来是古人用于“希其真踪”,以广流传,保存名迹,“留为验证”,后来却被人利用于制造伪品,欺诈牟利。

仇十洲工人物,其名虽妇孺皆知之。某骨董肆悬一幅仇十洲《史湘云春睡图》,有赏鉴家甲乙二人,过而见之。甲曰:“此的是真迹,其用笔非十洲不办,且题字与图章,无一不绝佳,而缣纸亦非近百年物。”乙曰:“君言诚然,但布景散漫,余不能无疑,恐自高手摹本耳。”二人津津致辩,忽背后一人大言曰:“明朝人画本朝小说故事,大是奇谈。”言罢,悠然而去。二人面赤不能作一语,继而徐叹曰:“吾辈赏识,乃在牝牡骊黄之外。”[17]

可叹的是,今日仍有作伪者闹出同样的笑话。在旧书网站上,有一件“仇英”的红楼画待售一年有余,画上不仅“嘉靖乙未夏五月实父仇英制”之款及“十州”之印俱全,更有明代收藏大家项元汴的“项子京家珍藏”“退密”鉴藏印。

笔者一眼看出这是摹自孙温画作的一角,摹画者因为偷懒还删去了原画里的两个丫鬟及复杂陈设。

孙温画作在2004年面世,故这件“仇英”大作的完成时间绝不会超过近20年。北京匡时“2011夏季艺术品拍卖会”上出现了一件十二金钗手卷,款署“戊申冬月仿仇实父十二金钗图,晓楼费丹旭”,下钤“费”“丹旭之印”。

且先不论画,款识已见端倪,作伪者实在不够高明。此画是完全临摹冯箕《红楼选梦图》[18]而成,真迹现为李瑞华先生收藏。

令人啼笑皆非的是,费丹旭本人也遭遇了“抄袭”。北京万隆“2010年少狂稚雅拍卖会”中的伪王素款《金陵十二钗》册就是根据故宫博物院所藏费丹旭线]临摹而成的。

挖款补款指的是将书画上原本的署款挖去或裁去,再补上新的伪款,这样做一般是将小名改为大名,将无名改为有名,将近期画家改为早期画家,借以增加作品的经济价值。

戴进是明代“浙派绘画”的开山鼻祖,他的作品风格多研习了南宋画院遗风,因此明代晚期就有人将其作品改署前代名气更大的马远和夏圭。同样如此“被作伪”的,还有仇英。张珩先生称曾见到将明代王世昌的改署宋代徐世昌的山水画,原款为“世昌”,后人在上补一“徐”字[20]。

此外还有在原作者款下补一“题”字,再另添前人名款为作者的做法。明代书家金琮是学赵孟頫书法最好的人,他临摹赵氏作品时往往将题款一并临下再落下自己名款,后人却将其名款裁去,制造出了“赵孟頫”的书法。这是遇到特殊情况无需挖款即补款和挖款却无需补款的三例,值得十分注意。

笔者曾购得一件《红楼群芳图》的原大仿真长卷,以供欣赏学习之用。原作系当代红楼画家彭连熙先生绘于1990年,2015年由西泠印社拍出。

笔者所购这卷复制件中,右下“庚午夏月写红楼故事,天津彭连熙”的原款及钤印一并被裁去,左上却多出“丁亥二月少梅陈云彰”之款及“陈云彰”“少梅”二印,可想而知是打印前使用电脑技术添上的了,这是挖款补款结合现代印刷手段作假的一例。

陈少梅先生是近现代著名画家,作品以“北骨南风”名誉画界,22岁时主持“湖社天津分会”,成为津门画坛领袖,建国后又任天津市美术家协会主席。笔者后来将这件趣事告诉彭先生,他付之一笑。

由此引发多说一点,印刷作伪在现今的拍卖市场上亦并不少见,在古玩商铺和地摊上更是泛滥成灾。

建国前就有用珂罗版复制品以假乱真的事情,后来发展为用宣纸挂历上的画或木板水印的画充当原件,再后来出现了“半印半绘”,即在印刷品上加上一些手绘,使得颜色有层次,看起来真一些。

随着印刷技术的慢慢的提升,印刷质量的逐步的提升,现在的数码微喷技术能做到成品与真迹看起来毫无二致,若再配上画框,肉眼隔着玻璃很难分辨。笔者在拍卖会上多次见到印刷作伪的东西,甚至同一张画出现多次,署款皆不同。

不管是挖款、改款还是添款,电脑制作和手写相比都是轻而易举。据说还有人将一本册页拆分数本,各自再混配印刷品,使其真假参半,果然有人受骗。这些都是需要留心再留心的。

无款补款指的是在原本无款的书画添上署款,使其变成有作者、时代可考的作品,但往往由于画的风格与伪款并不相符露出破绽。后添款在北宋就已很常见,米芾所说“无名人画甚佳,今人以无名为有名,不可胜数”[21]指出的正是这一现象。后添款一般字迹浮躁,墨色也会与原画明显有异,需要细看原件分辨。

2020年11月,在“嘉德四季第57期拍卖会”出现了八幅有“孙温”署款的《红楼梦》故事画散页,引起笔者瞩目。孙温和侄子孙允谟是清末无名的民间画家,他们共同创作的工笔重彩红楼画册堪称红楼画史上的巅峰之作[22]。

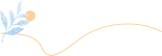

笔者另见两件可以确认的孙温传世真迹,其一是在“嘉德四季第 45 期拍卖会”拍出《孙润斋人物画册》[23],系民国将军彭寿莘旧藏。

出于研究兴趣对孙温的关注,笔者前往嘉德拍卖预展目验了散页原件。画心约38cm见方,绢本设色,四周裱以绫边。

每开画面以建筑上张贴的条幅标明故事情节和发生地点,按情节顺序依次是《无情节名 西耳房院》(疑为第五回)、《史侯家宁府送礼 西夹道》(第十一回)、《厨役奉命备宴 厨房》(第十八回)、《看美图巧遇鸳鸯偶 西书厅》(第十九回)、《醉金刚轻财(尚)侠义 贾芸住所》(第二十四回)、《赖尚荣新授知县 赖家客所》(第四十五回)、《贾府姊妹游赖宅 赖尚荣住房》(第四十七回)、《车夫预车马事 马棚》(第六十五回),此外建筑上还标明了各种详细方位,如“此通秦氏院内”“北通会芳园内”“东通宁府后院”等。

其中《醉金刚轻财侠义》一幅在宅门侧墙书“时在甲申夏四月上旬画于沁香吟馆,润斋孙温”,钤印“孙温”。初粗览画风,与孙温显有很大差异;再细观款识,墨色较新,笔者疑为后补。

通过进一步查找资料,笔者发现这八开散页曾在2020年5月和7月由诺维奇贝尔曼(Bellmans)拍卖行和伦敦邦瀚斯(Bonhams)拍卖行分别拍卖过。而这两次拍卖中,《醉金刚轻财侠义》一幅上果然干干净净,并无所谓孙温的款识,由此证实了笔者的猜想。

此外,2012年伦敦佳士得(Christie)拍卖行拍出的六幅散页和2018年“嘉德四季第 52期拍卖会”拍出的四幅散页与这八幅属同套画册,所绘包括雨村判断人命案(第四回)、蒋玉函情赠茜香罗(第二十八回)、贾蓉监放粮米(第五十三回)、贾珍散闷至新宅(第六十五回)、北静王宝玉谈文(第八十五回)等故事。据情节来看,原画册可能远远不止120幅或240幅,可谓工程浩大。

伪款倒在其次,笔者颇觉稀奇的是这套散页所画人物竟然都是旗人装束——太太小姐们皆身穿氅衣或衬衣,外罩马甲,内着裤装,梳着小两把头,踩着花盆底,贾芸母亲还戴着领巾,手里持着长长的烟枪;男性人物则都身穿长袍、马褂,留着阴阳头,梳着长辫。

我们知道,《红楼梦》是满汉文化交融的结晶,描写的是满清八旗贵族家庭生活,学界已从服饰、饮食、礼仪、风俗等多方面进行了研究,笔者不再赘言。文本表征出的这种文化信息,与作者曹雪芹是内务府包衣的出身自然有密不可分的关系。殊为不同的是,描绘旗人生活的红楼画却仅此一见。

无独有偶,在日本“京都国际美术2018年春季拍卖会”出现了一件佚名的《九美人图》,其构图袭自《红楼梦》铅石印本的回目画,表现的情节是“林黛玉重建桃花社”。而到了“广东小雅斋2021年秋季书画拍卖会”,此画再次现身。

但不同的是,不仅画面右下多出“戊戌六月惕斋汪圻”之款及“圻印”之印,天头和地头处还出现了张元济和王念曾的题跋[24],可知皆系伪造后添。

再如嘉德“第42期文物艺术品网络拍卖会”出现的这件“顾洛”《红楼故事对屏》,实为嘉道年间久寓广东的苏州画家杜蘅所绘,广东省博物馆藏有与其如同双胞胎的四条屏。笔者猜测这件对屏或为失群屏条,原款在散佚的其他幅上,无款的就被另外添款了。

笔者还注意到,首都博物馆藏有一件伪焦秉贞款的红楼画。此图刻画精细生动,敷色清雅秀丽,画面分为上下两部分,中间以山石花木作自然分割。这样的构图方式与《红楼梦》铅石印本中,有赖于技术的优势和出于节省本金的考虑,常将回目上下两个情节合绘为一张画的做法相类。

此画上半部分描绘刘姥姥一进荣国府的场景,下半部分情节指向不明,画的是宝玉拎着扎着小戏台的鸟笼,并两只雀儿,奔向小院,院有一亭,亭中坐着四位小姐,或是反映第五首宝玉与众姊妹朝夕相处的描写。

细辨人物造型及画风,作者觉得是晚清民间画师徐白斋的真迹。农历的正月十五,俗称“上元节”或“灯节”。在这天夜晚,人们要悬挂、欣赏花灯,灯画就是画在灯屏上的绢画,嘉道年间的徐白斋因作灯画技艺高超而艺声显赫。

他的巨制精品《怡红夜宴图》曾在1963年故宫博物院举办的“曹雪芹逝世二百周年纪念展览会”中展出,次年又到日本巡展,惜至今未见真容。

王树村先生称还见过徐白斋的《刘姥姥初进大观园图》轴和《湘云醉卧》成扇,前者曾在抗战期间于琉璃厂振雅斋画肆中出现,但因残破不堪未被购藏[25],不知与首博这幅或系同件否?

曹雪芹曾撰《风月宝鉴》一书,在写作《红楼梦》时也融入了旧稿中的故事,借以宣扬“假作真时真亦假”的色空观。

当贾瑞正照风月鉴,纵欲过度死后,贾代儒夫妇气得要烧毁风月鉴,此时只听镜内哭道:“谁叫你们瞧正面了!你们自己以假为真,何苦来烧我?”作者反复提醒读者:不要看正面(美女),要看反面(骷髅),要辨假,不要以假为真。

也许有人会问,既然不能照正面,为什么还要把风月鉴设计成两面使用呢?譬若“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,任何事物都具有两面性,正反相对,恰如僧道二仙告诉石头:“红尘中有却有些乐事,但不能永远依持;况又有‘美中不足,好事多魔’八个字紧相连属,瞬息间则又乐极悲生,人非物换。”

书画自古以来真伪并存,书画的鉴真与辨伪也犹如风月宝鉴的两面。如果我们只看正面之真迹,便很容易惑于表象反而迷失真意,难以形成辨判能力,当遇到反面之伪作时,就会像贾瑞一样以假为真而不自知。只有赏真又观伪,两条腿走路,我们的认识才更清醒、更全面。

1994年刘九庵先生在故宫博物院主持的“全国重要书画赝品展”,和次年杨仁恺先生在辽宁省博物馆主持的同一性质的展览都体现出对于反面参考材料的格外的重视,这两次展览分别出版了图录《中国历代书画真伪对照图录》和《中国古今书画真伪图典》,可以参阅。

对于书画尤其是鉴定的研究,观看原件是十分重要且必要的,印刷的再精美的画册,抑或分辨率再高的电子图片,都始终不能替代对书画原件的观摩。

略举正反两例来说明,徐邦达先生原将五代《射鹿图》定为“靳伯声,伪劣”,访美获观原作后即改为“古迹,上上”[26];还有位经验比较丰富的藏家友人亦被拍卖图片骗过,在买下看到原件后才发觉是新做的东西。

随着现代市场经济的蓬勃发展,书画市场也愈加繁荣。大大小小、目不暇接的拍卖会中,既囊含着历经岁月洗礼的丹青佳作,同时也裹挟着刻意作伪的欺世假货。

对于研究者来说,拍卖会的丰富资源无啻于一个巨大的宝库,但如何正确地开采利用是横亘在面前的一大难题,想要淘沙砾金、去芜存菁,就有赖于过硬的书画鉴定知识和审慎地做出判断。

对于书画真伪的判断应该是研究的前提和基本立场,存疑即不用,或者说应思考使用的方式,不能作为直接证据;更不能态度暧昧,一方面认为作品真伪难辨,另一方面却当做真迹材料来下一步推论;此外,还要走出公共馆藏皆真迹的认识误区。

“在书画鉴别过程中,题款是鉴定的重点之一。”[27]但伪款不完全等同于伪作、赝品,更不能径判为劣作、次品,应该依据详细情况辩证地看待,因为还存在画真款伪、配假大名、代笔等情况。制作伪款红楼画的人,还常常结合制造伪印(包括画家印和鉴藏印)、伪跋、伪裱乃至伪著录来迷惑买家,这时需要多方面因素综合起来分析。

本文所举都是名家伪款的例子,这并不代表小名头就没有造假,只要能获利,作伪者是无所不用其极的。现代作伪手段层出不穷、丰富多样,常常防不胜防,这要求研究者必须广泛地了解各种作伪方式,最好能深入收藏界中,持续不断的增加见闻、更新知识,长此以往便可炼就“火眼金睛”。

总结来说,伪款也好,伪作也罢,它们也同样构成了红楼画史中不可或缺的一部分,研究这些作品对我们全面地认识红楼画史大有裨益。

本文在撰写过程中,艾俊川先生、李瑞华先生及洪音女士提供了宝贵意见,在此一并致谢!

[1] 杨新:《商品经济、世风与书画作伪》,《文物》1989年第10期。

[2] 参见刘九庵:《刘九庵书画鉴定文集》,文物出版社,2007年,第27页;李智超:《古旧书画鉴别法》,人民美术出版社,2013,第30页。

[4] 书画鉴定主要是依靠“目鉴”,故又被叫作“眼学”,鉴定者以心中积累的相关视觉信息与被鉴作品比较,那些确信无疑、得到定论的书画作品被称作“标准件”。徐邦达先生将其称作“样板”,他同时指出样板的可靠性须在再次比较中予以检验。

[5] 限于本文篇幅,关于这十三种《红楼梦图咏》绘本不能展开更多讨论,笔者撰写了专文另布。

[8] 范景中:《序一》,见旅顺博物馆编:《梦影红楼:旅顺博物馆藏孙温绘全本红楼梦》,上海古籍出版社,2019年,第1页。

[9] 参见杨仁恺:《中国古代书画鉴定笔迹·七》,辽宁人民出版社,2015年,第3220页;劳继雄:《中国古代书画鉴定实录·八》,东方出版中心,2011年,第3752页。

[10] 劳继雄:《中国古代书画鉴定实录·四》,东方出版中心,2011年,第1743页;中国古代书画鉴定组编:《中国古代书画目录》,文物出版社,1991年,第29页。

[11] 相关论述参见许军杰:《画自云间来——刘旦宅版〈红楼梦〉插图美在哪儿》,《北京晚报》,2022年10月9日。

[12] 这套画册为红学家杜春耕先生收藏,2004年由中国书店影印出版。同年,拍卖会上已出现仿作。

[13] 这幅扇面见于李瑞华藏编:《红楼选梦——红楼梦古书画集萃》,文化桥出版社,2020年,第86页。

[15] 王怀义:《〈红楼梦〉文本图像渊源考论》,中华书局,2022年,第383—433页。

[16] [清]张庚:《国朝画征录》,祁晨越点校,浙江人民美术出版社,2019年,第69页。

[17] [清]孙静庵:《栖霞阁野乘》,张明芳点校,山西古籍出版社,1997年,第124页。

[18] 关于此画的研究,详参樊志斌:《冯西霞〈红楼选梦图〉考论》,《曹雪芹研究》2017年第2期。

[19] 关于此画的研究,详参许军杰:《费丹旭〈十二金钗图〉册命名献疑——兼与李湜女士商榷》,《荣宝斋》2021年第9期。

[22] 关于这套画册的创作过程和孙温生平的研究,详参许军杰:《〈清·孙氏绘红楼梦画册〉创作过程及绘者生卒年考论》,《红楼梦学刊》2023年第1辑。

[23] 关于这套画册的相关论述,详参许军杰:《从孙温、孙允谟合绘〈红楼梦〉画册的命名谈画册的著作权问题》,《曹雪芹研究》2021年第2期。

[24] 张元济(1867—1959),中国出版家,曾任上海文史馆馆长、商务印书馆董事长。王念曾,生平不详,与张元济有交。

[25] 王树村:《上元灯画》,北京工艺美术出版社,2010年,第10页。

[26] 参见薛永年:《徐邦达与书画鉴定学》,《故宫博物院院刊》2010年第6期。

上一篇: 书画保藏工艺品和艺术品的差异